歷史上真實的唐伯虎遠沒有周星馳電影中那樣風光,他一生清貧,為了吃飯畫畫賣錢,他也沒有七個老婆,至于所謂的“唐伯虎點秋香”更是子虛烏有,真實的他只有滿腔不得志和“眾人皆濁我獨清”的品質。

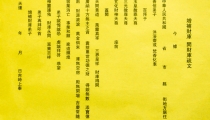

唐伯虎曾經參加過鄉試,中過解元,本可以在仕途上更上一層樓。但因為受到了舞弊案的牽連,徹底斷送了他入仕的希望。后來他看破了榮華富貴,甘愿過清貧的生活。他在一個名叫“桃花塢”的山塢中搭建了一個草庵,所以稱其為桃花庵,自己為桃花庵主。這首詩就是在這樣的背景下寫出來的。

桃花,在世俗看來是一個香艷的詞,作者卻給它了新的含義,借桃花來表達自己的精神追求。前四句通篇的桃花,正是刻畫了一個隱居山林之中的高雅之士的形象。此外“桃”喻意“逃”,也體現出了作者想要遠離世俗的紛爭,不愿再去追逐名利。

全篇與桃花相對的就是車馬、富貴這些詞語了。這些詞語代表了作者之前所追逐過的名利。在這里用客觀辯證的角度看待了名利與清貧的關系。有了功名利祿并不一定快樂,一定要保持自己的品質不被名利場所污濁。殊不知陶淵明不為五斗米折腰,辭官歸隱,李白也曾經說過“安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏”。

世人都以為自己甘愿貧苦是瘋癲了,夏蟲不可語冰,他們又怎能理解自己呢?

結論:這首詩表達了作者自己對于功名利祿的與清貧的看法,認為自己不能“摧眉折腰事權貴”,寧愿苦中作樂。正因為詩歌中所表達的樂觀正能量,這首詩才會被人所喜歡。